Dans une récente réflexion sur la censure en milieu académique, le livre de Séverine Awenengo Dalberto est évoqué comme un sujet de controverse. L’œuvre, loin d’être un pamphlet radical, s’inscrit dans un mouvement de remise en question des structures de connaissance traditionnelles, notamment par le prisme du « pluriversalisme décolonial ».

Le texte dénonce l’usage de théories complotistes et d’arguments discriminatoires pour justifier des actes de censure, une pratique jugée incompatible avec les valeurs d’une démocratie mature. Selon l’auteur, cette censure alimente des mythes régionaux comme ceux liés à la Casamance, et participe à une soumission intellectuelle imposée par le pouvoir politique.

Il est souligné que limiter la diffusion d’un ouvrage peut paradoxalement accroître sa notoriété, surtout dans un contexte où les livres papier sont peu lus et où Internet facilite leur accès. Certains collaborateurs du livre hésitent désormais à soutenir publiquement l’œuvre, estimant le contexte sénégalais actuel inadapté pour sa sortie.

L’auteur évoque aussi une potentielle fausse équivalence avec d’autres œuvres historiques controversées, soutenant que le vrai enjeu réside dans l’accès aux archives, comme pour le massacre de Thiaroye, où une transparence des documents militaires français est demandée.

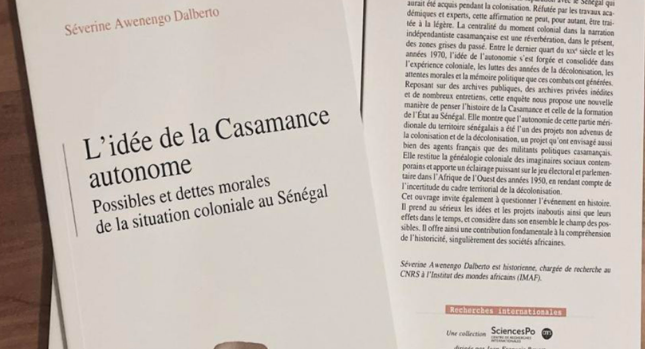

L’ouvrage questionne l’idée d’autonomie de la Casamance depuis la colonisation, expliquant que cette idée était à l’origine un concept économique des colons, influençant encore aujourd’hui la perception de la région. Les politiques de décentralisation actuelles au Sénégal reposent sur des concepts d’autonomie territoriale, bien distincts de l’indépendance.

Enfin, l’auteur note la contribution historique des élus casamançais à l’indépendance du Sénégal et s’interroge sur la crainte évoquée face à une réinterprétation des faits historiques. Pr. Fatoumata HANE, socio-anthropologue, souligne que le véritable défi est de libérer l’histoire des mythes et de construire un récit libérateur.

Foutaises!

L’autrice que vous supportez se fourvoie dangereusement. Cette insinuation est problématique a plus d’un titre.

Pour illustre mon point de vu, les bonnes feuilles en particulier la conclusion de l’ouvrage en question.

L’affirmation selon laquelle la décolonisation de la Casamance passe par une “reconnaissance” et une “réparation” n’est pas une nouveauté dans les discours postcoloniaux. Mais, ici, ce qui choque, c’est l’instrumentalisation malhonnête de ce concept pour justifier une vision passéiste et révisionniste de l’histoire.