Le secrétaire général du parti justice et Développement a convoqué la période pré-coloniale pour expliquer le rejet de la langue arabe au Sénégal et la place de paria qui lui est décernée dans l’administration et la gestion des affaires étatiques.

« Lors de l’arrivée De Gaulle à Dakar le 26 août 1958, les responsables et militants de deux associations islamiques – l’Union culturelle musulmane (UCM) et l’Association musulmane des étudiants d’Afrique noire (AMEAN) participèrent à l’euphorie populaire et furent en accord avec les slogans des porteurs de pancartes qui demandaient l’indépendance immédiate. Pour autant ces mêmes responsables restèrent muets à la veille et au lendemain de l’indépendance », rappelle le pur produit de la sainte cité de Médina Baye.

Pour le guide religieux, ce silence invite à s’interroger sur les dynamiques internes à cette mouvance religieuse, sur son implication, active ou passive, au cours des événements entourant l’indépendance et sur la lecture qu’elle donne de ceux-ci. « Le silence des militants et responsables de l’AMEAN et de l’UCM au moment de la proclamation de l’indépendance au Sénégal est loin d’être, en définitive, le signe d’un désintérêt du politique. C’est en réalité la manifestation d’une grande déception dans les rangs de ces milieux qui rêvaient d’une indépendance aux couleurs de l’islam et de l’unité des peuples », précise-t-il de manière explicite.

Les prises de parole, entre 1956 et 1958, montrent à quel point le besoin était fort d’aboutir à un changement sur plusieurs plans : celui de vivre une vraie liberté associative sans la présence d’une administration suspicieuse et coercitive, celui d’avoir la possibilité d’ouvrir des écoles privées franco-arabes sans être confrontés à des tracasseries administratives et ainsi d’être traité sur un pied d’égalité avec les autres communautés, développe encore Cheikh Ibrahima Diallo.

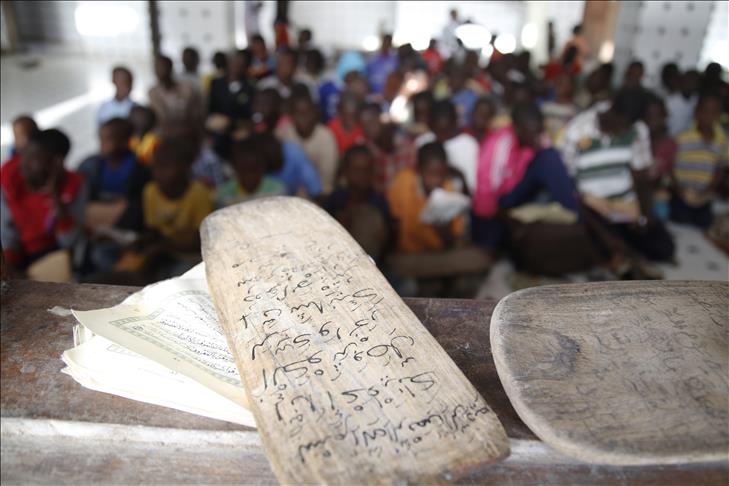

« Les jeunes arabisants voulaient un nouveau modèle éducatif, plus moderne, à l’inverse de celui diffusé dans les écoles coraniques traditionnelles où la mémorisation est au centre de la méthode pédagogique, celui de pouvoir retisser des liens avec la Oummah mais aussi de mettre définitivement entre parenthèse le temps colonial pour revisiter le passé et ainsi le revivifier en remettant en valeur les grandes figures religieuses qui avaient résisté à la colonisation », argumente-t-il encore de plus belle le guide religieux.

Ces désenchantements et ces difficultés amènent à penser que l’indépendance effective n’était pas celle qui avait été imaginée dans la mesure où elle n’annonçait pas une nouvelle ère propice pour faire naître toutes les aspirations de jeunes musulmans, en dépit de certaines avancées quant à la place de l’enseignement de l’arabe, regrette amèrement l’ancien Professeur d’Arabe qui a fait ses humanités à l’université Helwane du Caire.

Très en verve, le membre de Benno Bokk Yaakaar a conclu qu’une loi Cadre votée par moins de neuf personnes depuis la colonisation ne peut plus continuer à influer négativement la destinée de plus de la moitié de la population parce qu’ils maîtrisent l’Arabe. L’autorité doit apporter des solutions adéquates, conclut-il.