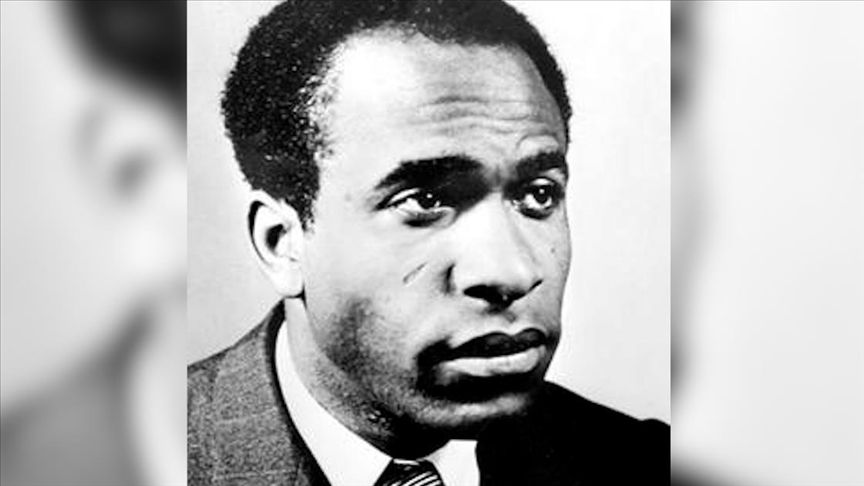

À l’approche du centenaire de la naissance de Frantz Fanon, le 20 juillet 2025, le sociologue Saïd Bouamama revisite la pensée du psychiatre martiniquais. Dans un article publié sur son blog, il analyse la pertinence des théories de Fanon face aux formes contemporaines de domination coloniale, de la Nouvelle-Calédonie à la Palestine, en passant par l’Afrique. Frantz Fanon a d’ailleurs été mis à l’honneur au Musée des Civilisations Noires (MCN) de Dakar, lors d’une projection cinématographique qui a attiré un public nombreux et varié.

Bouamama souligne que Fanon demeure l’un des rares penseurs à avoir conceptualisé la spécificité du colonialisme de peuplement, qualifié de « tendanciellement génocidaire ». Il illustre ce concept avec les exemples de l’Algérie, de la Nouvelle-Calédonie et de la Palestine, où la colonisation visait non seulement l’exploitation, mais aussi le remplacement des populations autochtones. Pour le sociologue, la violence inhérente au système colonial est structurelle et non accidentelle. Reprenant la thèse fondamentale de Fanon selon laquelle « le régime colonial est un régime instauré par la violence », Bouamama explique que seul un recours à la violence peut le renverser. Cette idée a influencé les luttes de libération nationale des années 1950-60 et continue d’inspirer les mouvements de résistance actuels.

L’analyse de Bouamama met également en avant la distinction essentielle entre indépendance et décolonisation. À l’instar d’Amilcar Cabral, Fanon rejetait l’idée d’une libération sans rupture profonde avec l’ordre colonial. L’indépendance formelle, sans transformation des structures économiques, sociales et culturelles, ne serait qu’une façade pour le néocolonialisme. Bouamama pointe du doigt les contradictions des élites postcoloniales, une « petite-bourgeoisie nationaliste » souvent intégrée au système hérité de la colonisation. Fanon prévenait que cette classe serait inévitablement confrontée à un dilemme : trahir ses intérêts ou trahir le peuple. Pour Bouamama, la véritable résistance doit donc émaner des classes populaires, notamment la paysannerie et le lumpenprolétariat.

L’article de Bouamama s’inscrit dans un contexte de résurgence des luttes de libération, du soulèvement populaire en Nouvelle-Calédonie à la contestation croissante de la présence française en Afrique de l’Ouest. Le MCN a d’ailleurs programmé une série d’activités jusqu’en décembre pour commémorer le centenaire de Frantz Fanon. Dans ce climat, l’œuvre de Fanon agit comme un révélateur : tant que les hiérarchies issues de l’ordre colonial persisteront, ses écrits continueront de résonner avec force dans les mouvements d’émancipation, selon Bouamama.