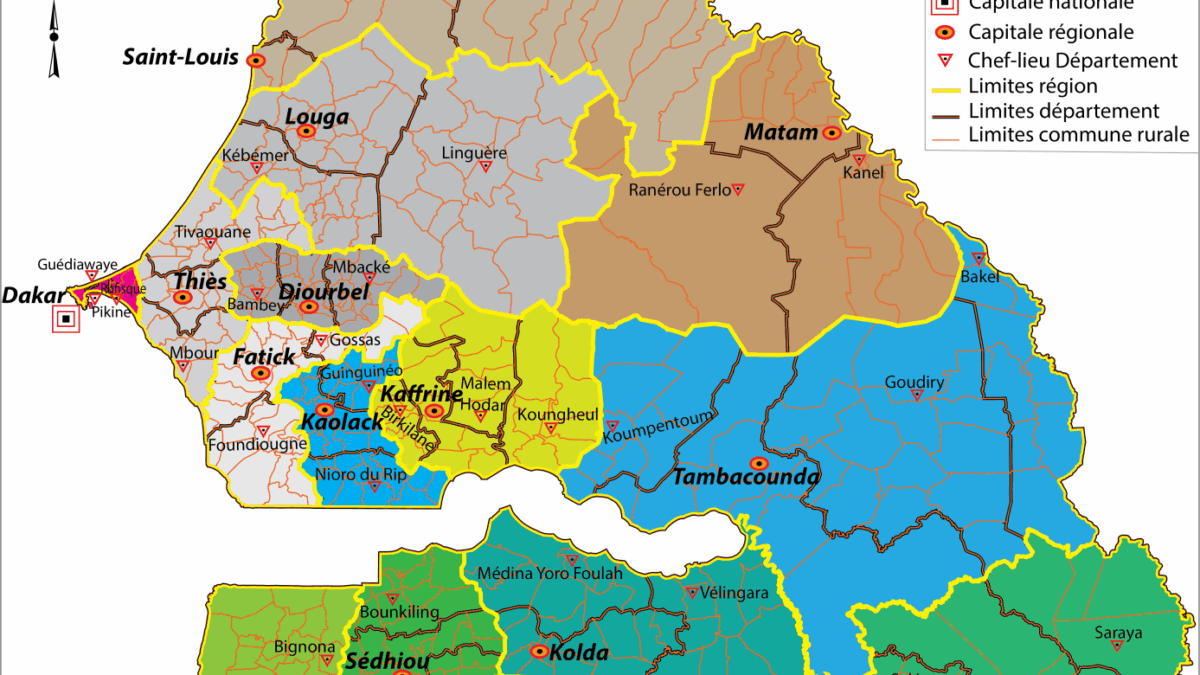

À ce tournant décisif, à la veille de la quatrième balise de la décentralisation sénégalaise, il est crucial de se poser un certain nombre de questions fondamentales : doit-on supprimer des communes ? Le Sénégal a-t-il trop de structures territoriales ? Doit-on rationaliser les collectivités territoriales ?

Cependant, la suppression ou la fusion de communes dans le but de les réduire se heurterait à une réalité géographique favorable : le Sénégal affiche aujourd’hui un ratio très raisonnable de structures territoriales par rapport à sa population.

En effet, 18 126 390 Sénégalais sont actuellement administrés par 555 communes, soit une moyenne d’environ 32 600 habitants par structure territoriale. À titre comparatif, la France dispose de 34 875 communes pour une population d’environ 68 millions d’habitants, ce qui correspond à une moyenne de 1 950 habitants par structure territoriale. Le Maroc, pour une population de 36 828 330 habitants, compte 1 503 communes, ce qui donne une moyenne d’environ 22 500 habitants par structure territoriale. Quant au Mali, ses 25 198 821 habitants sont gérés par 998 communes, avec une moyenne d’environ 25 200 habitants par structure territoriale. Ainsi, cet écart démontre que le Sénégal reste loin d’un émiettement institutionnel, et que son maillage territorial est non seulement équilibré, mais aussi propice à une gouvernance de proximité efficace.

De plus, si l’on fait la même analyse géographique à partir des superficies, le Sénégal conserve également un ratio raisonnable. Ses 196 722 km² donnent une moyenne d’environ 354 km² par structure territoriale. La France affiche une moyenne de 34 km² par commune, le Maroc environ 472 km² par commune, tandis que le Mali présente la moyenne la plus élevée, avec 1 244 km² par structure territoriale, un pays vaste et actuellement en proie à des conflits liés aux enjeux d’occupation territoriale.

Par ailleurs, au-delà des considérations ci-dessus , la suppression de communes compromettrait sérieusement l’exécution des politiques de développement local. Le Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (PACASEN), lancé en 2020 avec un financement de 130 milliards de FCFA, est destiné à 123 collectivités, majoritairement situées dans les grandes villes. Sa seconde phase, PACASEN Rural, vise spécifiquement les collectivités issues des anciennes communautés rurales. Sur les 557 communes actuelles, 385 sont d’anciennes communautés rurales érigées en communes dans le cadre de l’Acte III. Ainsi, réduire le nombre de communes reviendrait à saborder un processus de modernisation territoriale en cours, avec des impacts négatifs sur les investissements en infrastructures, les services publics de base, et la structuration de l’espace urbain et rural.

En outre, au-delà de leur fonction administrative, les communes incarnent des identités culturelles, historiques et sociales profondément enracinées. En effet, le découpage territorial n’est pas seulement le résultat d’une ingénierie technocratique. Il est également le fruit d’une construction identitaire. Chaque commune porte une mémoire, un parcours spécifique et un lien affectif fort avec ses habitants.

À titre d’illustration, certaines communes sont nées de luttes historiques ou de résistances locales, comme Ngayokhème ou Fandène, enracinées dans la culture sérère et les dynamiques traditionnelles. D’autres, comme Médina Gounass, ont émergé à partir de pôles religieux ayant structuré durablement l’espace. Certaines enfin, comme Diamniadio ou Keur Massar, sont des produits récents de volontés politiques liées à l’urbanisation ou aux enjeux métropolitains. Il est essentiel de comprendre que derrière chaque commune, il y a une population, une culture, une trajectoire territoriale. Supprimer ou fusionner ces entités sans étude d’impact ni consultation préalable reviendrait à nier la diversité socioterritoriale du pays.

Par Cheikh Ahmed fadel Diouf