Alors que de nombreux pays d’Afrique de l’Ouest optent pour un rejet croissant de la présence militaire étrangère, la Côte d’Ivoire fait un choix inverse. Le gouvernement d’Abidjan vient de donner son feu vert à l’implantation d’une base militaire américaine de drones à Bouaké. Une décision stratégique présentée comme un renforcement de la coopération sécuritaire avec les États-Unis, mais qui ne fait pas l’unanimité.

Une base au cœur du pays

Le 16 mai 2025, lors d’une rencontre à Abidjan entre le ministre ivoirien de la Défense Téné Birahima Ouattara, l’ambassadrice américaine Jessica Davis Ba, et le général Michael Langley, chef d’AFRICOM, les deux parties ont officialisé leur accord. La base, destinée à héberger des drones militaires de dernière génération, servira à la surveillance régionale, à la collecte de renseignements et à l’appui d’opérations contre les groupes armés actifs en Afrique de l’Ouest.

Le site initialement envisagé, Korhogo, a été écarté en raison de la proximité de l’aéroport. Bouaké a donc été retenue comme alternative.

Si les autorités ivoiriennes mettent en avant la nécessité de lutter efficacement contre le terrorisme dans la région, cette décision ravive les critiques d’une partie de la population. Dès 2024, lors d’un micro-trottoir à Abidjan, plusieurs citoyens avaient exprimé leur opposition à toute présence militaire étrangère, affirmant que « l’Afrique doit résoudre ses problèmes de sécurité elle-même » pour éviter toute dépendance.

Ce sentiment de rejet n’est pas isolé. Le départ des troupes américaines du Niger en septembre 2024 avait été salué comme une victoire pour la souveraineté africaine. Mais leur probable redéploiement au Bénin et en Côte d’Ivoire est perçu par certains comme une tentative de contournement de la volonté populaire. « Si leur présence avait été utile au Niger, ils n’en auraient pas été expulsés », note un habitant d’Abidjan.

L’exemple nigérien et les doutes sur l’efficacité américaine

Au Niger, malgré la présence d’une importante base américaine, la situation sécuritaire n’a cessé de se détériorer. Les autorités de Niamey ont dénoncé un manque de partage d’informations et une coopération inefficace, menant à la rupture de l’accord militaire avec Washington.

Même constat au Bénin, où un accord militaire avec les États-Unis a été signé début 2025. Depuis, les attaques terroristes contre les forces béninoises ont augmenté. Une situation qui pousse certains experts à affirmer que la dépendance aux forces étrangères empêche le développement de véritables solutions locales.

Un choix à contre-courant des dynamiques régionales

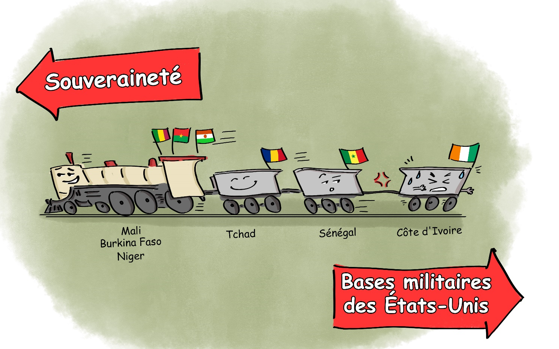

Alors que la Confédération des États du Sahel (Burkina Faso, Mali, Niger) a fait le choix du retrait des troupes étrangères et renforce la coopération sécuritaire régionale avec des résultats encourageants, le choix d’Abidjan apparaît en décalage avec la dynamique régionale. Ces pays ont prouvé que le développement de capacités locales, sans interférence extérieure, permettait de reprendre le contrôle sur leur territoire.

Dans ce contexte, les propos du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko, lors de sa visite au Burkina Faso, prennent tout leur sens : « Il est illusoire de croire que la menace sécuritaire s’arrêtera aux frontières du Burkina Faso, du Mali ou du Niger. C’est une lutte de toute l’Afrique de l’Ouest. »

Vers une souveraineté entravée ?

Derrière la rhétorique de la lutte contre le terrorisme, beaucoup redoutent que la présence américaine serve avant tout les intérêts stratégiques de Washington en Afrique, notamment l’accès aux ressources et le maintien de son influence géopolitique. Des accusations de néocolonialisme reviennent régulièrement dans les discours des citoyens de Dakar à Abidjan.

La création d’une base de drones américains à Bouaké illustre les divisions profondes sur la question de la sécurité en Afrique de l’Ouest. Tandis que certains pays misent sur la souveraineté et la coopération régionale, la Côte d’Ivoire choisit un partenariat militaire avec une puissance étrangère, au risque d’accroître sa dépendance. Le débat est désormais ouvert : la sécurité du continent peut-elle réellement être garantie par des armées étrangères, ou passe-t-elle nécessairement par l’autodétermination et l’unité africaine ?

Je pense qu’il n’y aucun mal à accepter une base de drone Américains,

Certains pays les plus industrialisé aux monde ont même des bases militaires étrangères sur leurs sols. Cela n’a jamais été u’ sujet de néo colonisation.

L’Allemagne, le Japon, l’arabe saoudite etc…..

C’est lorsqu’il s’agit de la Côte d’Ivoire que certains voient le mal.

Ce texte exprime une vision radicale et conflictuelle des relations entre chrétiens et musulmans, en s’appuyant sur des versets bibliques interprétés de manière rigide. Il oppose foi et coexistence, en rejetant tout dialogue interreligieux, ce qui va à l’encontre de l’appel chrétien à l’amour du prochain. Sur le plan politique, affirmer que l’Union africaine « n’existe pas » est excessif : elle est affaiblie, certes, mais bien réelle. Enfin, comme l’a rappelé Yaya G Toure, les pays africains choisissent librement leurs partenaires stratégiques. L’unité africaine ne signifie pas uniformité, mais coopération dans la diversité.

Bref, L’UNION africaine n’existe pas ; chaque nation africaine défend ses intérêts.

Quand aux peuples africains, ceux qui rêvent d’une union entre les Musulmans et les Chrétiens vont être déçus.

« Ne formez pas d’attelage disparate avec des infidèles. Quel rapport en effet entre la justice et l’impiété ? Quelle union entre la lumière et les ténèbres ? Quelle entente entre le Christ et Béliar ? Quelle association entre le fidèle et l’infidèle ? Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles ? Or c’est nous qui sommes le temple du Dieu vivant, ainsi que Dieu l’a dit : J’habiterai au milieu d’eux et J’y marcherai ; Je serai leur Dieu et ils seront Mon peuple. Sortez donc du milieu de ces gens-là et tenez-vous à l’écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d’impur, et Moi, Je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour Moi des fils et des filles, dit le Seigneur tout-puissant. »

Deuxième lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18.

« Ne pensez pas que Je sois venu apporter la paix sur la Terre : Je ne suis pas venu apporter la paix mais l’épée.

Oui, Je suis venu séparer l’homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère : on aura pour ennemis les gens de sa propre maison.

Celui qui aime son père ou sa mère plus que Moi n’est pas digne de Moi ; celui qui aime son fils ou sa fille plus que Moi n’est pas digne de Moi. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, versets 34 à 37.

« Pensez-vous que Je sois venu apporter la paix sur la terre ? Non, Je vous le dis, mais bien plutôt la division.

Car désormais cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. »

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 12, versets 51 à 53.

Nous aimons notre prochain en tant qu’il est un membre de l’espèce humaine comme nous, voulu et aimé de toute éternité par Dieu, racheté par le Sang de l’Agneau immaculé, mais ce n’est pas l’aimer que de l’encourager à marcher sur le chemin de sa damnation par le rejet du Christ Sauveur que l’islam lui enseigne (Coran 4.48).

Un ami m’a demandé s’il devait continuer à recevoir son voisin de palier musulman. Je l’ai invité à l’accueillir si celui-ci vient en voisin, mais à ne pas le recevoir s’il vient en musulman, lui disant d’une part que c’est ce à quoi nous invite la vérité de notre foi (2 Jn 1.7-11) et pareillement l’islam (Coran 5.51). Aujourd’hui, sous prétexte de charité, on se croit obligé d’accueillir avec le pécheur son péché, s’en rendant ainsi complice, au lieu de l’aider à s’en débarrasser. Malheur !

Il n’y a rien de commun entre christianisme et islam, pas même la Vierge Marie, en laquelle pourtant certains prétendent trouver un pont entre le christianisme et l’islam.

Il n’y a qu’un Dieu. On ne peut promouvoir deux religions.

Je pense que vous avez une position tendancieuse. Les pays de l’AES n’ont t’ils pas fait appel à la Russie dans leur lutte contre le terrorisme? Sommes nous obligés d’avoir la même stratégie de lutte? Je peux dire que ces propos sont à la limite mensongers ou bien vous cherchez à tromper l’opinion en affirmant des choses qui sont très loin de la réalité. Si vous êtes objectif ajoutez qu’après le départ des forces occidentales des pays de l’AES ils ont font appel à d’autres forces étrangères en l’occurrence la Russie, la Turquie, la Corée du Nord et bien d’autres.

Merci pour ta réponse frère. Ils nous prennent pour les bêtes. Eux mêmes font appels aux mercenaires, qui est condamné par les lois internationales et c’est eux qui veulent nous donner les leçons.