Hier, en discutant avec un grand frère qui avait travaillé aux États-Unis dans une grande chaîne de restauration, il m’a relaté une expérience édifiante.

Un jour, une cliente, après avoir consommé près de 90 % de sa salade, revint se plaindre, exhibant un petit ver dans son assiette. Elle exigea d’être remboursée. Aux États-Unis, le client est roi : écouté, respecté, protégé. Certains en abusent certes, mais le système fonctionne car il inspire confiance.Mon frère remboursa la cliente, présenta ses excuses et jeta la salade. L’affaire semblait close. Pourtant, dès le lendemain, son supérieur l’appela, exigeant un rapport écrit. Le lundi, une réunion d’urgence fut convoquée avec la présence exceptionnelle du General Manager. Trois jours plus tard, une délégation de la direction nationale fut dépêchée pour statuer. À l’issue, un nouveau protocole fut adopté. Et bien que mon frère se soit vu proposer une lettre d’avertissement – qu’il refusa de signer – cet épisode illustre une vérité : un simple incident, pris au sérieux, peut transformer les règles internes d’une organisation.

Ce récit n’est pas anecdotique. Il illustre le fonctionnement d’une société où chaque plainte est prise au sérieux et peut devenir un vecteur de réforme. À l’inverse, dans nos pays – et singulièrement au Sénégal – la chaîne de confiance entre citoyen, avocat, tribunal et institutions est rompue.

La confiance, matrice de l’évolution du droit

Le droit n’est pas une abstraction. Il se nourrit des réalités sociales, des injustices vécues par les citoyens et de leur confiance dans la capacité de la justice à corriger ces injustices.

Comme l’illustre l’exemple vécu par un compatriote travaillant dans une grande chaîne de restauration aux États-Unis, un incident apparemment banal – un ver trouvé dans une salade – peut suffire à déclencher une révision des protocoles internes, une réunion de direction, et même une intervention des organes supérieurs de l’entreprise.La transformation des plaintes en droit.

Dans les sociétés où le droit évolue, chaque cas particulier peut devenir une source de jurisprudence ou de réforme :

- Aux États-Unis, une plainte pour un défaut alimentaire peut entraîner la fermeture d’un restaurant et l’adoption de nouvelles règles sanitaires.

- En France, une intoxication collective dans une cantine déclenche enquêtes administratives, sanctions pénales et démissions politiques.

- Au Canada, chaque erreur médicale fait l’objet d’une déclaration nationale obligatoire, avec indemnisation assurée par les assurances professionnelles.

- En Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle a rappelé à plusieurs reprises à l’État son obligation de garantir la sécurité routière et l’accès à des soins adéquats.

- Au Rwanda, les juridictions administratives peuvent être saisies directement par les citoyens pour manquement d’une autorité publique.

Ces exemples montrent que la confiance du citoyen et l’existence de mécanismes réactifs sont la clé de l’évolution juridique.

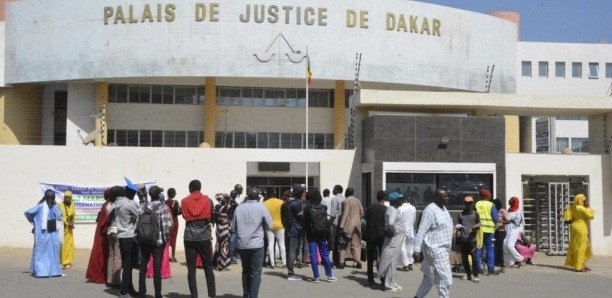

Le cas sénégalais : une justice déconnectée des réalités citoyennes

La confiance est essentielle : c’est elle qui fait vivre le droit. Le droit ne se limite pas aux codes et aux tribunaux : il naît de la conviction du citoyen que son problème individuel peut devenir une règle générale. Aux États-Unis, en Europe, au Canada ou en Afrique du Sud, chaque plainte est potentiellement un moteur de réforme.

Au Sénégal, cette chaîne de confiance est rompue. Depuis des années, le débat juridique tourne en boucle autour de quatre thématiques : la diffamation (qui a d’ailleurs empêché Ousmane Sonko d’être président légal du Sénégal (clin d’œil à mon ami GUY MS), la diffusion de fausses nouvelles, le foncier, et les débats entre droit administratif et droit électoral. À cela s’ajoute le droit sur les cas de divorce. Mais pour le reste, silence. On a l’impression que les « juristes » médiatiques ne défendent pas le droit, mais des agendas politiques.

Au Sénégal, le débat juridique est confisqué. Depuis plusieurs années, il se limite qu’à ces thèmes récurrents. Pendant ce temps, les véritables enjeux citoyens sont ignorés :

- Il y a quelques jours, un citoyen meurt à Thiès dans un accident nocturne sur un rond-point dépourvu de lumière, sous les yeux d’un maire indifférent. La famille, persuadée que la justice ne s’intéresse qu’aux dossiers politiques, s’en remet à Dieu. Pourtant, un procès aurait pu convoquer la mairie, l’AGEROUTE, la police et les pompiers, exposer leurs négligences (absence de signalisation, d’éclairage, secours arrivés avec 90 minutes de retard), indemniser la famille et surtout réformer les protocoles de sécurité routière. Mais aucune plainte, aucune réforme.

- Dans nos hôpitaux, des tragédies évitables se multiplient : il y a quelques années, des bébés ont été retrouvés calcinés dans des couveuses à Tivaouane, un bébé a été retrouvé dans une machine à laver dans un hôpital à Dakar, autant de faits restés sans suites judiciaires ni réformes protocolaires.

- À Thiès toujours, des femmes enceintes meurent dans des cliniques privées dans des conditions atroces, mais leurs familles ne portent pas plainte, persuadées que « rien ne se passera ». Combien de citoyens renoncent chaque jour à saisir la justice ?

- Même les erreurs médicales du quotidien sont ignorées : Ma mère, pour une simple erreur de lecture médicale, fut déclarée diabétique par une infirmière qui confondit hyperglycémie et diabète. Après plusieurs mois de régime inadapté, elle devint réellement diabétique. L’avocat consulté me répondit : « Rien ne se passera si tu portes plainte ». Pourtant, il ne s’agissait pas d’envoyer l’infirmière en prison, mais de pousser à une réforme des protocoles hospitaliers. Encore une occasion ratée de transformer une injustice individuelle en évolution collective. Là où ailleurs un procès aurait corrigé les pratiques, ici l’affaire est étouffée.

Résultat : les citoyens renoncent à la justice. Par fatalisme, ils s’en remettent à Dieu au lieu d’exiger des comptes aux institutions.

La justice paralysée par les réseaux sociaux et la résignation

Le dysfonctionnement est aggravé par deux phénomènes :

- La démission des juristes et des professeurs : les véritables spécialistes du droit ne s’expriment plus publiquement, de peur d’être insultés par une partie de la population manipulée par le discours politicien. Ce sont désormais des chroniqueurs (juriste Diop – Juriste Ndiaye) et influenceurs, souvent sans formation juridique, qui dictent le « débat », influençant même les magistrats par la pression des réseaux sociaux.

- La peur des réseaux sociaux : les magistrats et la police hésitent à appliquer des décisions de justice. Exemple : un bailleur, après 14 mois de loyers impayés, obtient une ordonnance d’expulsion. Pourtant, le commissaire refuse d’exécuter la décision, arguant du risque de « scandale sur Facebook- Tik-Tok ou ailleurs ». La loi est ainsi suspendue par la crainte de l’opinion virtuelle.

Ce constat est grave : au Sénégal, la justice redoute davantage les influenceurs que la loi elle-même.

Un Parlement absent des véritables réformes

La stagnation du droit tient aussi à l’absence d’initiative législative citoyenne. Dans une démocratie vivante, l’Assemblée nationale est le relais des préoccupations populaires.

Au Sénégal, rares sont les propositions de loi portées par des députés pour répondre aux besoins concrets (sécurité routière, responsabilité médicale, protection des consommateurs). La quasi-totalité des lois adoptées proviennent du gouvernement et visent à consolider le pouvoir en place plutôt qu’à protéger les citoyens.Le blocage de l’évolution juridique au Sénégal trouve sa cause dans l’absence de relais entre le citoyen et ses institutions. Nos députés, censés être la voix du peuple, ne proposent quasiment jamais de lois citoyennes. Encore une fois, La quasi-totalité des projets de loi viennent du gouvernement et visent à protéger les intérêts des gouvernants eux-mêmes, pas ceux des justiciables.

Plaidoyer pour un Sénégal du droit citoyen

Il est temps de refonder notre rapport au droit et à la justice.

Nous devons construire un Sénégal où :

- Le citoyen peut porter plainte contre un agent public, un médecin, un magistrat, un huissier, un militaire, aux banques, à la SONATEL, à la SENELEC ou un journaliste etc., sans qu’on lui rétorque « Dou moudié fenneu » ;

- Les hôpitaux révisent leurs protocoles après chaque tragédie ;

- La police exécute les décisions de justice sans crainte des réseaux sociaux ;

- Les juges assument leur rôle de garants de l’équité sociale ;

- Les députés défendent les causes citoyennes au lieu de protéger le pouvoir exécutif.

Un pays où chaque drame devient une source de réforme, chaque plainte un moteur de progrès, chaque injustice un tremplin vers plus de justice.

Car, sans cette transformation, nous resterons enfermés dans une justice politisée, indifférente, et figée. Or, le rôle du droit n’est pas de protéger les puissants, mais de garantir la dignité des citoyens.

D’ailleurs tout ce que j’ai écrit Dou moudié fenneu.

Abdoulaye Ndiaye

F.S.I._IR_SOLAR_CORP

Pour un Sénégal du droit citoyen : quand la justice doit redevenir un levier de confiance (Par : Abdoulaye Ndiaye )

Votre avis sera publié et visible par des milliers de lecteurs. Veuillez l’exprimer dans un langage respectueux.

Le Sénégal n’est PAS ni une démocratie, ni un Etat de droit.

Depuis 1960, le Sénégal est une dictature militaire.

Au Sénégal, le pouvoir appartient à des généraux qui commettent des crimes, au Sénégal, impunément.

Si l’institution judiciaire dite sénégalaise condamnait des officiers supérieurs de la Gendarmerie dite sénégalaise pour « crime contre l’humanité » ( ils ont torturé ou tué plus de 85 Sénégalais en quelques mois ), un coup d’état se produirait au Sénégal.

Au Sénégal, tous les décideurs le savent.

Donc aucun officier supérieur de la Gendarmerie dite sénégalaise ne sera condamné à une peine de prison pour avoir torturé ou tué des manifestants Sénégalais pacifiques sous le régime du Républicain laïcard Macky Sall.

Donc Sonko va organiser un simulacre de justice quand la plupart des Sénégalais auront oublié ces crimes ( dans plusieurs années ), pour que les proches des victimes de ce crime contre l’humanité ne se vengent pas.