Aujourd’hui, au Sénégal, le développement de l’agriculture, encouragé par la volonté étatique d’établir une véritable souveraineté alimentaire et une autosuffisance, a renforcé la visibilité et l’attractivité du secteur agricole.

Dans ce contexte, on observe une accélération de l’adoption de nouvelles espèces végétales et de l’introduction d’espèces exotiques dans notre pays.

Cette dynamique n’est pas entièrement nouvelle.

L’histoire agricole du Sénégal témoigne déjà de l’introduction de cultures exotiques comme l’arachide, promue au XIXe siècle comme culture de rente dans le cadre de politiques étatiques telles que le Programme arachidier colonial (cf. Swindell, 1986).

Cet engagement sur la production de l’arachide comme culture de rente s’est poursuivi et s’est accentué entre 1960–1980, faisant de celle-ci la culture d’exportation majeure.

Plus récemment, le développement de la riziculture à grande échelle, accompagné par des processus de sélection et d’amélioration variétale portés par l’Institut Sénégalais de Recherche Agricole (ISRA) et le Centre du riz pour l’Afrique (AfricaRice), a eu des retombées positives, notamment :

• l’augmentation de la production nationale de riz,

• la réduction progressive des importations,

• la valorisation des variétés locales et améliorées adaptées aux conditions agroécologiques sénégalaises,

• et la création d’emplois dans les zones rurales (Seck et al., 2012 ; AfricaRice, 2018).

Cependant, il convient de rappeler qu’il ne suffit pas que tout soit possible pour que tout soit permis. En plus, l’application de ce qui est permis devrait inévitablement suivre un processus et une législation clairement définie.

Les processus d’introduction de nouvelles espèces doivent obéir à des règles, normes et principes scientifiques rigoureux afin de préserver la durabilité de nos systèmes agroécologiques.

Aujourd’hui, avec l’émergence de nouvelles générations d’entrepreneurs ou d’investisseurs agricoles, souvent appelés agripreneurs, jeunes et dynamiques, on assiste au développement de nouveaux modèles et filières multiformes, parfois informelles.

Deux grands modèles s’opposent et coexistent :

1. Le modèle industriel, caractérisé par la monoculture ou la production d’un nombre réduit de cultures, les grandes exploitations d’élevage, l’utilisation de variétés homogènes sélectionnées essentiellement pour leurs hauts rendements et leur dépendance aux intrants chimiques.

2. Le modèle agroécologique, qui promeut la diversification temporelle (rotations) et spatiale (cultures intercalaires, polyculture-élevage), le recours à une large gamme de variétés adaptées aux conditions locales, et la mise en avant des synergies naturelles et des systèmes intégrés.

Le premier modèle, bien qu’ayant permis une abondance alimentaire mondiale, présente des limites et des risques majeurs. Selon l’IPES-Food (2016), il s’agit d’une des plus grandes avancées de la civilisation humaine, mais également d’une des plus grandes menaces pour l’avenir de la santé et de la prospérité.

En effet, malgré une réduction du taux de sous-alimentation, 735 millions de personnes souffraient encore de la faim en 2023 (FAO, 2023). Par ailleurs, près de 2,3 milliards de personnes sont en situation d’insécurité alimentaire modérée ou grave, tandis que plus de 2,4 milliards de personnes souffrent de surpoids ou d’obésité (OMS, 2022).

La coexistence de différentes formes de malnutrition au sein d’une même communauté constitue l’un des paradoxes les plus préoccupants de notre époque.

Les impacts environnementaux ne sont pas moindres : les systèmes alimentaires représentent aujourd’hui environ 31 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (FAO, 2021). Ils sont également responsables d’une consommation massive et souvent insoutenable de ressources naturelles, notamment l’eau : près de 72 % de l’eau douce disponible dans le monde est utilisée par l’agriculture (FAO, 2021).

En contexte sénégalais, ou les paramètres pédoclimatiques sont favorables à diversification culturale, l’adoption de cultures de rente nouvelles comme le tournesol ou la fraise, et du poivre et du café (en perspective), motivée principalement par la recherche de profit et la réponse à la demande alimentaire croissante, entraîne des risques majeurs :

• pollinisation croisée non maîtrisée,

• introduction de nouveaux ravageurs,

• pression accrue sur les sols et les ressources hydriques.

Ces risques posent des questions essentielles :

• Les normes et règles encadrant l’introduction de nouvelles espèces sont-elles réellement respectées ?

• Les études d’impact environnemental et socioéconomique sont-elles systématiquement menées avant leur mise à l’échelle ?

Il est établi que les systèmes agricoles contemporains contribuent de manière significative à la dégradation des terres, à la destruction des habitats naturels et à la perte de biodiversité (Scherr & McNeely, 2008 ; actualisations FAO, 2021). Ces menaces, si elles ne sont pas encadrées par une gouvernance responsable, pourraient compromettre les acquis de la stratégie nationale de souveraineté alimentaire.

Ainsi, nous interpellons le Ministère de l’Environnement et de la Transition Écologique (METE), le Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE), ainsi que les structures et instances habilitées du Sénégal, afin de :

• Renforcer et appliquer les mécanismes de régulation dans l’introduction de nouvelles espèces végétales.

• Développer un cadre strict de suivi et d’évaluation des filières émergentes.

• Promouvoir des systèmes agricoles diversifiés, intégrés et adaptés aux conditions locales.

• Associer systématiquement les communautés, chercheurs et acteurs privés dans les décisions stratégiques.

Le Sénégal se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins : concilier la quête légitime de souveraineté alimentaire avec la responsabilité de préserver ses écosystèmes et d’assurer une alimentation saine et durable aux générations présentes et futures.

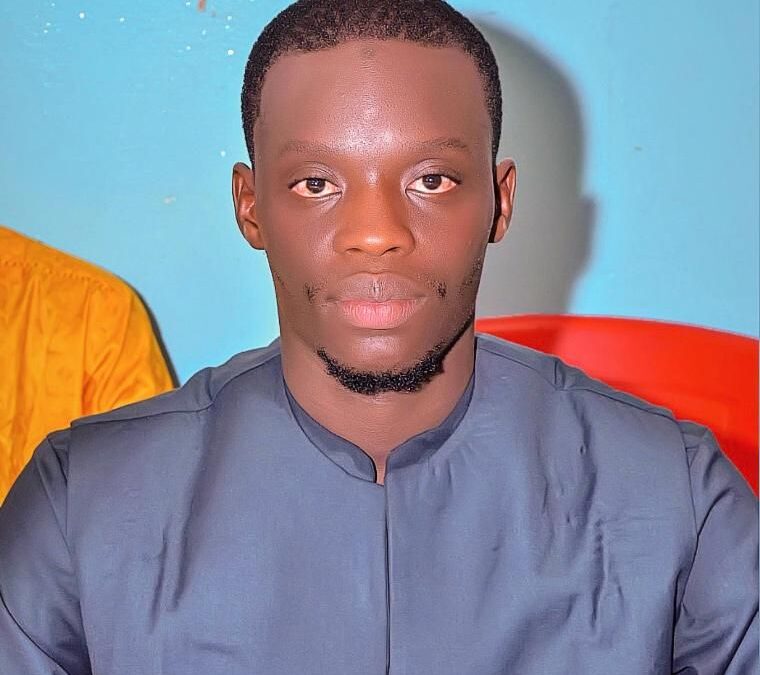

Momar GUEYE,

Fondateur et Président de Nature and Climate Senegal (NCS)

Toujours un plaisir de vous lire Cher ami et frère une fierté pour le Lycée de Ndande

Excellent article mon cher Momar!

Machalla frère vous êtes une fierté pour Ndande

Masha Allah keep it up Momar!

Excellant travail camarade

Bon courage